No último mês, três filmes com olhares muito específicos sobre suas protagonistas femininas trouxeram cenas parecidas e que há muito tempo vemos no cinema: homens pedindo para mulheres sorrirem mais. A Substância (2024), Pisque Duas Vezes (2024) e, agora, A Garota da Vez (Woman of the Hour) me fazem pensar na frase que até virou um quadro nas redes sociais da excelente Natalia Malini, do Boca do Inferno: o terror na verdade é ser mulher.

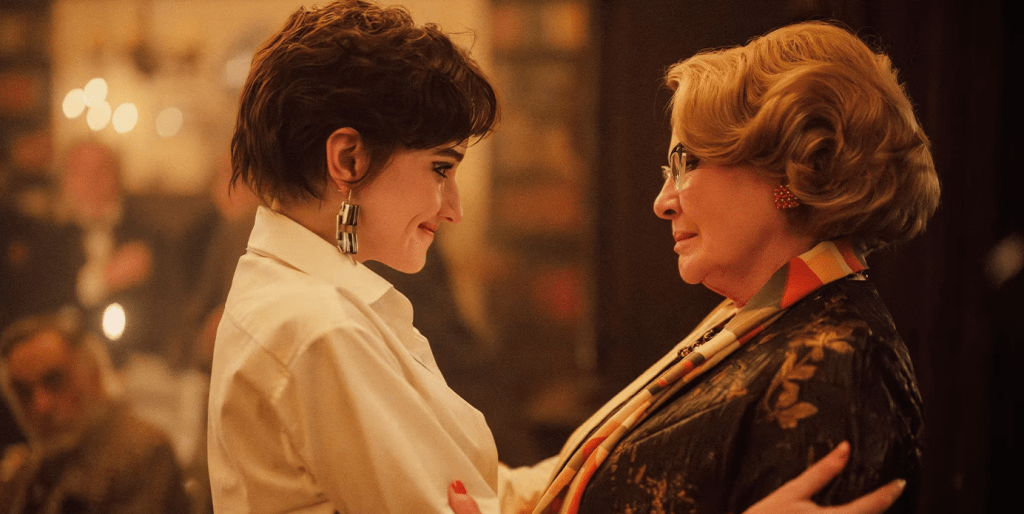

Estreia na direção da ótima atriz e super carismática Anna Kendrick, A Garota da Vez parte de uma história real para comentar a violência enfrentada por mulheres e a aliança que elas podem formar a partir de e para se defender disso. Em 1970, Cheryl Bradshaw (interpretada por Kendrick), em busca de uma oportunidade como atriz, participa de um programa de auditório focado em relacionamentos onde quase tudo é fake. Ela precisa escolher entre três pretendentes no palco, sem saber que um deles é o serial killer Rodney Alcala, fotógrafo condenado pela morte de seis mulheres, mas que acredita-se que pode ter sido responsável pelo assassinato de mais de 130 vítimas.

A cena inicial, apesar da tensão e da boa apresentação da abordagem do assassino, não convence tanto. Certo estranhamento é causado pelo tom de comédia romântica que se estabelece no filme logo em seu começo. Muitas perucas e costeletas também gritam na tela, mas não desviam a atenção de alguns pontos centrais e bem marcados do roteiro, como as violências rotineiras sofridas por mulheres mostradas de forma sutil, de comentários feitos por outras pessoas até a forma como homens criam suposições sobre seus comportamentos.

A primeira metade do longa é bastante bagunçada, especialmente em termos de montagem, pela escolha de mostrar os crimes cometidos pelo serial killer em tempos intercalados, confundindo o formato de troca de cenas e deixando o arco principal fraco e relativamente curto. O protagonismo da personagem de Anna Kendrick parece ser tirado de cena por boa parte do filme.

Como atriz, entretanto, Kendrick se destaca e brilha em tela sempre que aparece. Ela sabe o que faz melhor e mergulha nisso. A cena em que Cheryl resolve sair do roteiro do programa e inventar as próprias perguntas para os pretendentes é um ponto alto do filme, com humor e tensão intercalados de uma maneira muito habilidosa e difícil de se fazer. Ela ri e faz piadas enquanto o público sabe que o candidato que está se saindo melhor na competição é o assassino.

Para uma primeira direção, a aposta não é alta. Não há muita ousadia ou decisões elaboradas, mas a decisão supera o comodismo e entrega um resultado bastante seguro e honesto, sem atrapalhar o espectador por cenas mal planejadas. Mas há um momento em que a Anna por trás das câmeras brilha: a cena do estacionamento. A tensão bem construída na escuridão do ambiente e o jogo de “quem engana quem” feito pelos dois personagens em cena me causaram um desconforto que há tempos não sentia enquanto assistia a um filme. O momento acontece já no terceiro ato, quando as dinâmicas do estúdio de TV já foram deixadas para trás.

As cenas de violência também mostram o cuidado da diretora para criar tais momentos, que são violentos sem ser ofensivos, um caminho que facilmente poderia ser tomado por um diretor homem com menos tato para retratar esse tipo de situação.

É no ótimo terceiro ato, inclusive, que o filme ganha mais força e mostra a que veio. A aliança plantada entre mulheres no começo do filme, em que funcionárias dos bastidores do programa dão dicas e se interessam genuinamente por Cheryl, é mostrada como nem sempre suficiente para que elas se salvem de situações de violência. O fim da história da protagonista, intercalado com desfecho de uma sobrevivente de Alcala, aponta como a vida de mulheres pode ser interrompida de diversas formas, independente do nível de violência que elas sofram por conta ou nas mãos de homens. O terror na verdade é ser mulher.

NOTA: 3,5/5